2012

US Elections 2012: "Wahlanalyse"

7. November 2012

Am Tag nach der amerikanischen Präsidentschaftswahl fand am HCA eine Podiumsdiskussion zum Wahlausgang statt. Zu den HCA-Experten Dr. Wilfried Mausbach, Dr. Martin Thunert und Dr. Tobias Endler gesellte sich Dr. Robert Gerald Livingston, Gründungsdirektor des American Institute for Contemporary German Studies in Washington, D.C. Die Teilnehmer des Podiums erklärten warum diese Wahl einzigartig war und gaben eine Einschätzung der Wählerschaft und der Herausforderungen für die zweite Amtszeit Obamas.

Die Wahl 2012 war aus verschiedenen Gründen eine besondere Wahl. Zum einen hatte der Wahlkampf auf beiden Seiten astronomische Summen verschlungen. Eine weitere Neuheit war die professionelle Verwendung der Social Media wie Facebook und Twitter um mit potentiellen Wählern in Kontakt zu treten. Die Ehefrauen beider Kandidaten waren beide sehr populär und sehr aktiv. Nie zuvor hatten die Medien so viel Mühe auf die Überprüfung von Fakten im Wahlkampf aufgewendet. Die Wähleranalyse zeigte, dass DemoKraten und Republikaner auf sehr unterschiedliche Gruppen abzielten: Mitt Romney war hauptsächlich der Kandidat der weißen, älteren und männlichen Wähler, die zudem meist aus den Vororten kamen. Er wurde zudem überproportional von Militärangehörigen unterstützt. Barack Obama wurde von den 18- bis 40-jährigen gewählt, von Frauen, Hispanics, Afro-Amerikanern, Amerikanern asiatischer Herkunft und von jüdischen Amerikanern.

Die Teilnehmer des Podiums waren sich darüber einig, dass demographische Faktoren erheblich zu Obamas Sieg beigetragen hatten. Den Demokraten ist es gelungen, die wachsende Zahl Minderheiten anzusprechen, während die Republikaner zur Partei der weißen Männer geworden sind. Natürlich haben viele Faktoren zu Obamas Sieg beigetragen: Sein Kampf gegen den Terror und der Tod Bin Laden haben ihm eine große Popularität eingebracht, genauso wie das in Aussicht gestellte Ende der Kriege in Afghanistan und im Irak. Zwar sind viele Wähler nach wie vor unzufrieden mit der wirtschaftlichen Situation, die meisten aber schreiben sie der Bush-Präsidentschaft zu.

Die Experten skizzierten kurz die Herausforderungen der zweiten Amtszeit Obamas: Eines der dringendsten Probleme ist die unmittelbar bevorstehende Finanzklippe. Die republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus wird Verhandlungen und Kooperation notwendig machen; unter Umständen wird dies auch in einem politischen Stillstand enden. Die Belebung der Wirtschaft, eine Steuerreform und eine Reform des Immigrationsrechts sind weitere dringende Angelegenheiten. In der Außenpolitik wird Obama sich weiter mit dem Nahostkonflikt beschäftigen müssen; er muss zudem einen Weg finden, sich konstruktiv mit dem Aufstieg Chinas und dem Streben des Irans nach Nuklearwaffen auseinanderzusetzen, sowie einen Fortschritt bei Abrüstungsverhandlungen mit Russland erzielen. Im Anschluss an die Podiumsdiskussion stellten sich die Teilnehmer noch den Fragen des Publikums.

US Elections 2012: "Countdown für Obama – Die USA vor den Präsidentschaftswahlen"

30. Oktober 2012

Eine Woche vor den amerikanischen Präsidentschaftswahlen fand am HCA eine weitere Podiumsdiskussion, diesmal mit dem Titel “Countdown für Obama – Die USA vor den Präsidentschaftswahlen.” Auf dem Podium begrüßten wir einen Historiker, Professor Manfred Berg, und zwei Politologen, Dr. Martin Thunert und Dr. Tobias Endler. Per Skype wurden im Laufe der Veranstaltung drei weitere Experten in Washington, D.C., Iowa und Kalifornien zugeschaltet, die zu aktuellen Lage befragt wurden.

Die Veranstaltung begann mit einer kurzen Einführung durch Dr. Thunert, der die Grundzüge des amerikanischen Wahlsystems und die Bedeutung der sogenannten Swingstates erklärte. Alle Einzelstaaten außer Nebraska und Maine operieren nach dem “Winner-takes-all”-System, das heißt, alle Wahlmännerstimmen dieses Staates gehen an den Kandidaten, der die einfache Mehrheit auf sich vereinigen kann. Die Zahl der Wahlmänner eines Staates korrespondiert mit der Zahl seiner Einwohner. Die Wahlmänner bilden ein Gremium, das “Electoral College”. Kann ein Kandidat 270 Wahlmännerstimmen auf sich vereinigen, wird er Präsident. In dem unwahrscheinlichen aber technisch möglichen Fall, dass beide Kandidaten 269 Stimmen auf sich vereinigen, wählt das Repräsentantenhaus den Präsidenten und der Senat den Vizepräsidenten. In diesem hypothetischen Szenario könnte es passieren, dass Mitt Romney Präsident und Joe Biden Vizepräsident wird, da es wahrscheinlich ist, dass die Republikaner die Kontrolle im Repräsentantenhaus behalten und die Demokraten weiter den Senat dominieren.

Nach dieser Einführung stellte Professor Berg ein paar Fragen an den ersten Skype-Teilnehmer, Dr. Marcus Pindur, der Korrespondent des Deutschlandfunks in Washington, D.C. Professor Berg fragte nach Dr. Pindur, ob die anstehenden Wahlen seiner Meinung nach fair verlaufen würden, nachdem einige von den Republikanern regierte Staaten “Wahlreformen” durchgeführt haben, die vor allem jungen Wählern, Schwarzen und Hispanics den Gang an die Wahlurne erschweren könnten. Dr. Pindur bestätigte, dass dieses Thema heftig diskutiert worden sei, beispielsweise in Florida, wo es um Restriktionen bei der verfrühten Stimmabgabe, dem sogenannten „early voting“ ging. Diese Debatte endete in einem „Kompromiss“: Am letzten Sonntag vor den Wahlen wird es kein “early voting” geben. Dies würde vor allem die „Souls to the Polls”-Bewegung treffen, Gruppen schwarzer Kirchgänger, die traditionell sonntags nach dem Gottesdienst ihre Stimme abgeben. Afro-Amerikaner stimmen mehrheitlich für den Kandidaten der Demokraten.

Dr. Endler interviewte dann den zweiten Gast via Skype, den HCA-Doktoranden Styles Sass, der aus dem Swingstate Iowa zugeschaltet wurde. Er sprach über den möglichen Einfluss des Hurrikan Sandy, der seiner Meinung nach nur schwer einzuschätzen sei. Allerdings könne er dazu führen, dass Mitt Romneys Wahlkampagne an Schwung verliert, da in Krisenzeiten der amtierende Präsident ins Rampenlicht rückt. Präsident Obama hat tatsächlich schon viel Lob für sein Krisenmanagement erhalten; die Erwartungen an ihn sind nach dem Desaster der Bush-Administration nach Hurrikan Katrina in New Orleans hoch.

Im dritten Skype-Interview sprach Dr. Thunert mit Professor Andrea Römmele, die er in Kalifornien erreichte. Sie berichtete, dass dort kaum Wahlkampf stattfindet, da der Staat alles andere als umkämpft ist. Professor Römmele kommentierte außerdem die Rolle der Medien im Wahlkampf. Insbesondere kritisierte sie, dass im Mittelpunkt der Fernsehdebatten weniger Inhalte gestanden hätten als vielmehr die Frage, wer was gesagt habe. Sie wies zudem darauf hin, dass die Medien wenig getan hätten, um die Fakten zu überprüfen, insbesondere nach den Fernsehdebatten; der erste Eindruck der Zuschauer blieb in der Regel bestehen, auch wenn sich später herausstellte, dass die Aussagen der Kandidaten nicht der Wahrheit entsprachen.

In ihren abschließenden Statements waren sich die HCA Experten einig, dass die Außenpolitik am Wahltag eine zu vernachlässigende Rolle spielen würde, dass die Wirtschaftslage ausschlaggebend belieb würde und dass die Kandidaten eine Woche vor der Wahl Kopf an Kopf lägen.

US Elections 2012: "Debatte"

23. Oktober 2012

Zum Ende des amerikanischen Präsidentschaftswahlkampfes gab es auch am HCA eine politische Debatte mit Repräsentanten der Republicans und Democrats Abroad, Phil Zeni beziehungsweise Dennis O’Donohue. Beide begannen mit einer kurzen Stellungnahme zu den Wahlprogrammen ihrer Parteien und beantworteten dann abwechselnd Fragen der beiden Moderatoren, Dr. Anja Schüler und Dr. Martin Thunert vom HCA.

In seinem Eröffnungsstatement erklärte Phil Zeni, warum Präsident Obama seiner Meinung nach keine zweite Amtszeit verdient: Die Wirtschaft bleibt relative anämisch und die Arbeitslosenzahl hoch. Zeni führte zudem aus, dass der Kandidat der Republikaner, Mitt Romney, durchaus Staatliche Unterstützung bereitstellen, die Bürger aber nicht davon abhängig machen wollte. Sein „Gegner“, Dennis O’Donohue, betonte, dass die heutige Republikanische Partei vor allem Extremisten beherberge, die einen “Krieg gegen Frauen führen”, da sie Abtreibungen kategorisch ablehnen und in anderen Fragen der sexuellen Selbstbestimmung, insbesondere von jungen Frauen, äußerst restriktiv sind. O’Donohue führte außerdem an, dass der Präsident durchaus bereit sei, mit dem politischen Gegner zusammenzuarbeiten und dass diese Zusammenarbeit sehr notwendig sei, dass aber die Republikaner jeden solcher Versuche boykottieren würden.

Die erste Frage der Moderatoren war – „Was wird Ihr Kandidat tun, um die Staatsverschuldung der USA zurückzufahren?“ Phil Zeni antwortete, dass Mitt Romney alle Ausgabenprogramme überprüfen würde und die Ausgaben der Bundesregierung überall da, wo es möglich sei, zurückfahren würde. Eine wachsende Zahl an Beschäftigten würde zudem das Steueraufkommen erhöhen, was die Wirtschaft weiter wachsen lassen würde. Zeni warf Präsident Obama vor, dass dieser staatliche Programme künstlich aufgebläht und so die Staatsausgaben nach oben getrieben habe.

Dennis O’Donohue dagegen argumentierte, dass Obama zwei äußerst kostspielige Kriege beendet habe und die Staatsverschuldung bereits zurückgegangen sei. Auf die Frage nach ihrer Meinung zum Affordable Care Act antwortete Phil Zeni, dass Gesundheitsfürsorge sehr wichtig sei, die Wähler „Obamacare“ ablehnten, weil sie glaubten, dass der Staat sich damit zu sehr in diese Fragen einmische. Er bemerkte, dass Romney die Gesundheitsfürsorge den Einzelstaaten überlassen würde und diese sicherstellen würden, dass chronisch Kranke und Arme versorgt seien.

Dennis O’Donohue stritt dies ab und erklärte, dass der Affordable Care Act die Versicherungsgesellschaften und nicht die Bürger kontrollieren wolle. Er führte zudem aus, dass Versicherungen vor Obamacare Policen wegen Krankheit kündigen konnten. Obamacare hat dies illegal gemacht und so den Bürgern genutzt. Zeni und O’Donohue beantworteten außerdem Fragen zur Energieunabhängigkeit der USA und zur Außenpolitik bevor sie Fragen aus dem Publikum entgegennahmen. Wie vorauszusehen war, folgte eine erhitzte Debatte zwischen dem Publikum und den Repräsentanten der beiden amerikanischen Parteien.

Matthew A. Sutton: "Is Obama the Antichrist? The Rise of American Fundamentalist Anti-Liberalism"

18. Oktober 2012

Zum Auftakt des 12. Baden-Württemberg Seminars hieß das HCA Matthew A. Sutton von der Washington State University und dem University College Dublin willkommen. Professor Sutton ist Historiker mit dem Schwerpunkt Religionsgeschichte, im Besonderen Forschungen zum konservativen Protestantismus des 20. Jahrhunderts und seiner Rolle in der US-Politik. Professor Sutton sprach zum Thema “Ist Obama der Antichrist? Der Aufstieg des amerikanischen fundamentalistischen Anti-Liberalismus“.

Sein Vortrag analysierte die apokalyptische Weltanschauung eines großen Teils der amerikanischen Evangelikalen und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die amerikanische Politik, insbesondere auf die Wahlen im November 2012. Danach glauben viele Evangelikale, dass das Ende der Welt naht und ein neues Millennium bevorsteht. Doch bevor es dazu kommen kann, wird der Antichrist sich erheben, an Macht gewinnen und über die Weilt herrschen. Viele Evangelikale glauben zudem, dass das herannahende Reich des Teufels sich durch eine Reihe wichtiger Zeichen ankündigen wird, darunter moralischer Verfall und das Entstehen mächtiger Reiche in Rom, Russland und im Fernen Osten. Außerdem werden Kriegsgerüchte, die „Entrückung“, in der Gott gläubige Christen aus dem Leben auf der Erde direkt ins Himmelreich holt, und der Einzug der Juden in Palästina als Schlüsselzeichen gewertet. Schon seit Langem sind die Evangelikalen der Überzeugung, das Ende der Welt stehe unmittelbar bevor. Der Erste Weltkrieg wurde aufgrund der Eroberung Jerusalems durch die Briten und dem damit einhergehenden Versprechen, es den Juden zu überlassen, als Zeichen dafür bewertet. Einige Evangelikale sahen sogar Hitler als Gottes Werkzeug, weil er die Juden nach Israel zurücktrieb. Dies bedeutet nicht, dass die Evangelikalen Hitlers Handeln unterstützt oder für moralisch vertretbar gehalten hätten – sie sahen es lediglich als ein weiteres Zeichen für das Herannahen des Millenniums. Auch der Aufstieg der Sowjet Union und Japans in den 1930ern wurden so interpretiert.

Auch im 21. Jahrhundert suchen fundamentalistische Evangelikale nach Anzeichen für die Stärkung der Macht des Teufels. Im Jahr 2012 mangelte es nicht an Krisenherden; so wird beispielsweise in den Augen der Evangelikalen Israel nicht ausreichend von der Obama-Administration unterstützt. Professor Sutton machte allerdings auch deutlich, dass nur ein geringer Anteil der Evangelikalen den amerikanischen Präsidenten für den „Leibhaftigen“ hält. Dennoch sind viele unter ihnen der Ansicht, Obama bereite dem Teufel den Weg für eine Machtübernahme. Der Glaube an ein unmittelbar bevorstehendes gewaltsames Ende der Welt bestimmt im Allgemeinen nicht nur die religiösen Gefühle der Evangelikalen, sondern auch ihr Wahlverhalten. Auch die bevorstehende Präsidentschaftswahl wird davon nicht ausgenommen sein. Im Anschluss an seinen Vortrag diskutierte Professor Sutton mit seinem sehr interessierten Publikum über andere Auswirkungen von Religion auf die Politik der Vereinigten Staaten.

"The American Presidency: Multidisciplinary Perspectives" (HCA Book Launch)

16. Oktober 2012

Rechtzeitig zu den amerikanischen Präsidentschatfswahlen erschien der Band The American Presidency: Multidisciplinary Perspectives, herausgegeben von Wilfried Mausbach, Dietmar Schloss und Martin Thunert, der am 16. Oktober am HCA vorgestellt wurde. Als Gastrednerin konnten wir Britta Waldschmidt-Nelson, die stellvertretende Direktorin des Deutschen Historischen Instituts in Washington, D.C., begrüßen, die ebenfalls eine Autorin des Bandes ist.

Das Buch ist eine Sammlung von Aufsätzen, die auf die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Amerikastudien in Heidelberg 2008 zurückgehen. Sie analysieren die Institution der amerikanischen Präsidentschaft aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven wie der Politikwissenschaft, der Geschichte oder den Kulturwissenschaften. Einige Beiträge konzentrieren sich auf bestimmte Ereignisse oder Personen, andere behandeln den Einfluss von fiktionalen Darstellungen in Literatur oder Filmen wie Airforce One, oder die präsidentielle Rhetorik.

Die Herausgeber stellten einzelne Teile des Bandes vor und sprachen über seine Entstehungsgeschichte. Britta Waldschmidt-Nelson hielt einen kurzen Vortrag über “How White is the White House? American Presidents and the Politics of Race.” Anhand von Fallstudien über Jefferson, Lincoln, Wilson und Johnson diskutierte sie deren Verhältnis zur Rassenfrage. So stellte sie beispielsweise klar, dass Abraham Lincoln zwar die Institution der Sklaverei beendete, ursprünglich aber auf ihre Eingrenzung und nicht ihre Abschaffung hingearbeitet hatte. Nachdem die Herausgeber den Band in seiner ganzen Breite vorgestellt hatten, beantworteten sie noch zahlreiche Fragen aus dem Publikum.

US Elections 2012: "What Role Will Religion Play?"

24. Juli 2012

24. Juli 2012

Am Dienstag, den 24. Juli 2012, fand am Heidelberg Center for American Studies (HCA) eine Podiumsdiskussion zu der Frage „Die US Wahlen 2012 – Welche Rolle wird die Religion spielen?“ statt. An der Diskussion nahmen die scheidenden Gastdozenten am HCA, Professor Kirsten Fischer von der University of Minnesota und Professor Charles Postel von der San Francisco State University teil. Mit ihnen diskutierten Daniel Silliman, wissenschaftlicher Mitarbeiter am HCA, sowie Bryce Taylor, ein mormonischer Master-Student am HCA. Moderiert wurde die Podiumsdebatte von Professor Jan Stievermann, Professor für die Geschichte des Christentums in den USA am HCA und dem theologischen Seminar der Universität Heidelberg.

Vor einem sehr interessierten Publikum befassten sich die Wissenschaftler mit der brandaktuellen Frage, welche Rolle die Religion im diesjährigen Präsidentschaftswahlkampf spielt. Die Rhetorik des amerikanischen Wahlkampfes scheint sehr von religiösen Themen geprägt, doch welchen Stellenwert haben diese tatsächlich? Ein großer Teil der Diskussion jedenfalls drehte sich um die Religionszugehörigkeit der Kandidaten und die historische Bedeutung der Religion für die amerikanische Parteienlandschaft.

Die Republikaner sind ursprünglich eine protestantisch geprägte Partei, die sich aktuell sehr um ein ökumenisches Auftreten bemüht. Ihre führenden Politiker betonen immer wieder, dass ihre Partei ein jüdisch-christliches Weltbild vertritt, das alle Strömungen dieser beiden monotheistischen Religionen umfasst. Diese Haltung verkörpert auch der mormonische Präsidentschaftskandidat Mitt Romney. Die Demokraten dagegen stehen für religiöse Toleranz und Offenheit. Nicht zuletzt weil Präsident Barack Obama sich für die Gleichstellung homosexueller Paare ausgesprochen hat, verlieren die Demokraten bei religiös aktiven Wählern an Boden.

Professor Postel, Experte für populistische Bewegungen in den USA, betonte, dass nicht unterschätzt werden dürfe, dass der „christliche Nationalismus“ der Republikaner sich besonders in Abgrenzung zum Islamismus definiert. Die Experten auf dem Podium waren sich einig, dass es bei den Republikanern weniger darum gehe, dem Wähler Mitt Romney zu „verkaufen“, sondern eher darum, eine zweite Amtszeit Barack Obamas zu verhindern. Dies geschieht, so Postel, indem man ein Angstbild von Obama erzeugt: Ein geradezu bedrohlicher Präsident, ein „verkappter Moslem“, ein, „farbiger Immigrant“, der nicht in den USA aufgewachsen ist, zum Teil von Muslimen abstammt und angeblich heimlich Friedenspolitik mit den islamistischen Erzfeinden betreibt.

Obwohl in der Debatte die Beziehung zwischen Religion und Wahlkampf klar im Vordergrund stand, machten die Diskutanten klar, dass Faktoren wie ethnische Zugehörigkeit und Geschlecht eine ebenso ausschlaggebende Rolle bei der Entscheidung für Obama oder Romney darstellten. Professor Postel erläuterte darüber hinaus den direkten Zusammenhang zwischen Religion und Generationszugehörigkeit. Je jünger die Wähler sind, desto weniger religiös aktiv, argumentierte Professor Postel. Zudem verlassen viele jüngere Menschen aufgrund ihrer Politisierung ihre Kirchen und sind zunehmend liberaler eingestellt. Die Debatte machte außerdem deutlich, dass ethnische Minderheiten tendenziell für die Demokraten stimmen.

Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass die religiöse Überzeugung der Kandidaten für die Öffentlichkeit von Interesse ist. Amerikanische Präsidentschaftskandidaten werden von den Medien regelrecht auf ihren Glauben hin „getestet“. John Kerrys Nominierung 2008 scheiterte beispielsweise daran, dass er als Katholik nicht glaubwürdig war, weil er das Recht von Frauen auf Abtreibung befürwortete. Bryce Taylor zeigte sich überzeugt, dass es mittelfristig nicht dazu kommen werde, dass ein Atheist Präsident werde – dazu sei die Bedeutsamkeit der Religion in der öffentlichen Meinung zu hoch angesiedelt.

Trotz der enormen religiösen Aufladung des Wahlkampfes, so stellten die Diskutanten einhellig und nüchtern fest, gehe es in dieser Wahl aufgrund der aktuellen Lage inhaltlich vorrangig um wirtschaftliche Themen und die Kandidaten müssten sich eher zu ihren Steuererklärungen bekennen als zu irgendeiner Kirche.

Im Anschluss an die Podiumsdiskussion standen die Experten dem Publikum für Fragen zur Verfügung. Die Beiträge der Zuhörer führten zu einer lebhaften Debatte über das Werte- und Moralverständnis und die Religion in den USA.

Karsten Senkbeil: "Ideology in American Sports: A Corpus-Assisted Discourse Study" (HCA Book Launch)

3. Juli 2012

Für den letzten Book Launch des Sommersemesters begrüßte das Publikum im Atrium des HCA Karsten Senkbeil, der seine Studie Ideology in American Sports: A Corpus-Assisted Discourse Study vorstellte. Karsten Senkbeil war einer der ersten Absolventen des Ph.D. Programms des HCA. Sein Buch analysiert den kulturellen Einfluss des Sports auf die amerikanische Identität.

Er begann seine Präsentation mit der Aussage dass „Sport und Wissenschaft Brüder sind – beide lehren uns etwas.“ Karsten Senkbeil betonte, dass American Football und Basketball an amerikanischen Colleges erfunden wurden, was das starke Band zwischen Sport und Wissenschaft illustriert, das es auch heute noch gibt. Er erklärte zudem die Rolle des Sports in den postindustriellen westlichen Gesellschaften; sie bieten eine „sichere Langeweile“ und die Bühne für emotionale Spektakel, epische Geschichten von Erfolg und Niederlage und über das „Gute“ und das „Böse“.

Er verdeutlichte diese Rolle am Beispiel des American Football, speziell an einer Eigenschaft, die er ein Kapitel seines Buches gewidmet hat: Gewalt und körperliche Grobheiten. Wissenschaftler gehen oft davon aus, dass American Football ein hoch rationalisiertes Kriegsspiel ist, mit dem Ziel, Territorium gut zu machen. Der Sport ist hoch technologisiert und daher eher ein industrialisiertes und kein gewaltsames Spiel. Karsten Senkbeil allerdings widersprach dieser Annahme. Er erklärte, dass Sportanthropologen ein Kontinuum von fünf verschiedenen Arten von Gewalt entwickelt haben: An einem Ende des Spektrums steht die kühle, rational gebrauchte Gewalt, wie zum Beispiel in der puren Form der Staatsgewalt. Diese Art von Gewalt wird normalerweise als notwendiges Übel für das große Ganze verstanden und mit „humaner Kriegsführung“ assoziiert. Am anderen Ende steht die affektive, emotional aufgeladene Gewalt, die „zum Spaß“ ausgeübt wird, so im American Football. Diese „Gewalt zum Spaß“ findet sich auch im „gewaltsamen Voyeurismus“, beispielsweise beim Anschauen von Filmen. Wenn Gewalt beim Football affektiv und „zum Spaß“ ist, kann man den Sport kaum als moderne Form der Kriegsführung bezeichnen.

Was aber ist er dann? Zur Beantwortung dieser Frage griff Karsten Senkbeil auf die Geschichte der amerikanischen Frontier und den „Prozess der Zivilisation“ nach Norbert Elias zurück, der Gewalt oder den Ausdruck starker Emotionen in der Öffentlichkeit unterband. Im einundzwanzigsten Jahrhundert gibt es keine Frontier mehr; der Sport hat ihren Platz eingenommen. Dort greifen einige Regeln der Zivilisation nicht und gewisse Formen der Gewalt sind zulässig. Die Spieler werden zu modernen Waldläufern, die über die Frontier hinaus in die Wildnis vordringen. In diesem Sinne repräsentiert der Sport eine Insel der Ent-Zivilisation.

Im Anschluss an die Präsentation beantwortete Dr. Senkbeil die Fragen seiner aufmerksamen Zuhörer und ließ sich auf eine lebhafte Diskussion über Gewalt und Hooliganismus ein.

Hans Vaget: "Der Gesegnete: Thomas Manns FDR" (HCA Book Launch)

12. Juni 2012

Am 12. Juni konnte das HCA Hans Vaget, den Helen & Laura Shedd Professor Emeritus of German Studies am Smith College zu einem weiteren Book Launch willkommen heißen. Professor Dieter Borchmeyer führte seinen amerikanischen Kollegen ein und nannte sein Buch ein “großes Epos”, das die Eigenschaften eines großen wissenschaftlichen Werkes mit einem geradezu dramatischen Narrativ verbindet.

Professor Vaget teilte darauf einige der Einsichten aus seinem hochgelobten Buch Thomas Mann, der Amerikaner. Sein Vortrag „Der Gesegnete: Thomas Manns FDR” drehte sich um Manns Perzeption des amerikanischen Präsidenten. Beide sind sich mehrere Male persönlich begegnet. Mann verehrte FDR und sah ihn als „gesegnet“ an. Gelegentlich äußerte sich Mann wohl auch kritisch, machte solche Kommentare aber nie öffentlich, um FDRs Anziehungskraft nicht zu schmälern. Mann sah in Roosevelt einen außerordentlichen Politiker und verehrte ihn so wie er Napoleon oder Bismarck verehrte. Die beiden trafen drei Mal zusammen. Bei der zweiten Gelegenheit zeigte Mann sich schockiert über Roosevelts Gesundheitszustand. Dennoch bewunderte Mann FDR als politisches Genie und stellte fest, dass seine körperlichen Behinderungen sein kraftvolles Handeln nicht behinderten.

Mann bewunderte Roosevelt nach eigenem Bekunden aus drei Gründen: Er war davon fasziniert, dass Roosevelt Politik als Verpflichtung empfand; FDR symbolisierte Freiheit und Fortschritt; und Roosevelts Charisma zog Mann in seinen Bann. Als Roosevelt, für Mann überraschend, kurz vor dem Sieg der Alliierten 1945 starb, war Mann so erschüttert, dass er die Arbeit an Dr. Faustus unterbrach. Mann sah FDR als „helles Licht im Kampf gegen den Faschismus“ und als einen Künstler unter den Politikern. Für Thomas Mann war Hitler der Feind der Menschheit und Roosevelt sein natürlicher und selbsternannter Gegner.

Auf die Buchpräsentation folgte eine lebhafte und kenntnisreiche Debatte.

Manfred Berg and Simon Wendt: "Globalizing Lynching History: Vigilantism and Extralegal Punishment from an International Perspective" (HCA Book Launch)

31. Mai 2012

Im Sommersemester 2012 setzte das HCA ein Format fort aus dem Jahr davor fort. Studierende, Lehrende und die Heidelberger Öffentlichkeit waren erneut eingeladen, um Publikationen von HCA-Mitarbeitern aus der Taufe zu heben. Den diesjährigen Auftakt machten Professor Dr. Manfred Berg, Curt Engelhorn Professor für Amerikanische Geschichte an der Universität Heidelberg, und Jun.-Prof. Dr. Simon Wendt von der Goethe University Frankfurt. Sie stellten ihr Buch Globalizing Lynching History: Vigilantism and Extralegal Punishment from an International Perspective vor. Der Band fasst die Ergebnisse einer Konferenz zusammen, die zwei Jahre zuvor am HCA stattgefunden hatte. Dort waren fünfundzwanzig Wissenschaftler aus zehn Ländern zusammengekommen, um Formen extralegaler Gewalt in internationaler Perspektive zu diskutieren. Der vorliegende Konferenzband enthält dreizehn Essays zur Lynch- und Selbstjustiz weltweit. Professor Berg und Professor Wendt haben beide ausführlich zum Phänomen des Lynchens in den USA geforscht.

In seiner Einführung erklärte Professor Berg, dass es das Ziel der Konferenz gewesen sei, die amerikanische Lyncherfahrung in eine neue Perspektive zu setzen. Dazu habe man zunächst eine vergleichende Perspektive gewählt und vorsichtig nach Verallgemeinerungen gesucht, die man aus individuellen Fallstudien ableiten konnte. Die Autoren des Bandes wandten sich dem Phänomen außerdem länderübergreifend zu und untersuchten die Terminologie. Das Wort „lynching“ kommt ursprünglich aus dem amerikanischen Englisch, wurde aber schnell im Deutschen, Spanischen, Französischen und Italienischen adoptiert, vor allem, weil Angehörige dieser Staaten gelyncht wurden. Insbesondere in den USA gibt es eine Geschichte des Lynchens von Ausländern, hauptsächlich Chinesen, Mexikaner und Italiener. Lynchen wurde außerdem oft als „notwendig“ angesehen, um die „Kriminalität“ von Schwarzen unter Kontrolle zu halten, insbesondere mutmaßliche Vergewaltigungen weißer Frauen durch schwarze Männer.

Lynchen wird oft als ein spezifisch amerikanisches Phänomen gesehen, das eng mit dem Rassismus verbunden ist. Der vorliegende Band möchte zeigen, dass diese Vorstellung eines negativen amerikanischen Exzeptionalismus zu eng ist und dem Phänomen als Ganzem nicht gerecht wird. So haben beispielsweise Ethnologen Fälle von Selbstjustiz in Südamerika und Afrika untersucht. Die Professoren Berg und Wendt betonten, dass es keineswegs ihr Ziel sei, die Bedeutung des Rassismus und das Leiden schwarzer Männer in den USA zu relativieren. Vielmehr wollen sie zeigen, dass Formen kollektiver Gewalt weltweit verbreitet sind und waren. Professor Berg definiert Lynchen als eine extralegale Strafe, die von einer Volksmenge verhängt wird, die dies wiederum als Ausdruck des Willens ihrer Gemeinschaft sieht. Sie glauben, das Recht zur Selbstjustiz in Anspruch nehmen zu können, wenn die staatliche Justiz ihre Aufgabe nicht erfüllt. Die Menge nimmt das Gesetz in die eigenen Hände und übt eine „vom Volke ausgehende“ Justiz aus.

Es gibt unterschiedliche Theorien, warum Selbstjustiz ausgeübt wird: Die Frontiertheorie besagt, dass eine Gemeinschaftsjustiz dort als erster Schritt zu Recht und Gesetz gesehen wird, wo es noch kein staatliches Gewaltmonopol gibt, zum Beispiel im „Wilden Westen“. In schwachen oder gescheiterten Staaten, so eine zweite Hypothese, wird Lynchen zur Selbstverteidigung der Schutzlosen. Das Buch und die Konferenz haben gezeigt, dass es keinen negativen amerikanischen Exzeptionalismus des Lynchens gibt. Es gibt allerdings spezifische Komponenten des Lynchens in den USA: Als Instrument des Rassismus war Lynchen auf die USA beschränkt, auch in Siedlergemeinschaften wie Australien oder Südafrika trat es so nicht auf. Ebenfalls nur in den USA gab eine positive Konnotation von Gemeinschaftsjustiz und ausgeprägten Traditionen von Volkssouveränität und Graswurzeldemokratie sowie ein nur schwaches Konzept eines staatlichen Monopols legitimierter Gewalt. Dazu kommt eine hohe Toleranz für legitime Selbstverteidigung.

Auf die Buchvorstellung folgte eine lebhafte Debatte, in der es auch um den historischen Zusammenhang zwischen der Lynchjustiz und der Todesstrafe ging.

Bonnie Anderson: "Ernestine Rose as International Citizen"

29. Mai 2012

29. Mai 2012

Am Donnerstag, den 29. Mai, hielt Bonnie Anderson im Rahmen der Baden-Württemberg Seminare am HCA einen Vortrag zum Thema “Ernestine Rose als Weltbürgerin”. Bonnie Anderson ist Professor Emerita am Brooklyn College and am Graduate Center der City University of New York. Gemeinsam mit Judith Zissner verfasste sie die beiden Werke A History of Their Own: Women in Europe from Prehistory to Present (1988) und Women in Early Modern and Modern Europe. Im Jahr 2000 publizierte sie außerdem Joyous Greetings: The First International Women’s Movement, 1830-1860. Momentan arbeitet sie an einer Biographie von Ernestine Rose.

In ihrem Vortrag am HCA stellte Professor Anderson Ernestine Rose als Freidenkerin, Feministin und Schlüsselfigur der amerikanischen Frauenrechtsbewegung im neunzehnten Jahrhundert vor. Die 1810 in Polen als Tochter eines Rabbis und seiner Frau geborene Rose war seit Kindertagen eine Rebellin. Sie lehnte sich gegen die strenge religiöse Erziehung ihres Vaters auf und brach im Alter von zwölf Jahren mit dem Judentum. Ihre Mutter starb drei Jahre später und hinterließ ihr etwas Geld. Ihr Vater verlobte Rose gegen ihren Willen mit einem Fremden. Der Heiratsvertrag legte fest, dass Rose im Falle ihrer Nichteheschließung ihre gesamte Erbschaft an ihren Verlobten abzutreten habe. Rose verklagte ihren Vater an, vertrat ihre Interessen selbst vor Gericht – und gewann. Sie verließ das Haus ihres Vaters und zog nach Berlin.

Professor Anderson beschrieb Ernestine Rose als „wahre internationale Bürgerin“: Sie unternahm ausgedehnte Reisen durch Europa, lebte in Berlin und zog nach England, wo sie heiratete. Später siedelten sie und ihr Mann in die Vereinigten Staaten über, wo Rose sich für die Frauenrechtsbewegung engagierte. Ihr missfielen die Versuche ihrer Zeitgenossen, sie in bestimmte Schubladen einordnen zu wollen. Sie wollte weder durch ihr Herkunftsland noch durch ihre religiöse Zugehörigkeit definiert werden. In Rose Augen war es vor Allem die Menschlichkeit, die Leute verband - auf jeden Fall mehr als die Nationalität dies vermochte. In England trat Ernestine Rose der sozialen Bewegung der Oweniten bei. Die Oweniten nahmen auch Frauen in ihre Bewegung auf, erlaubten ihnen, öffentlich zu sprechen – eine Seltenheit zu dieser Zeit – und standen für Integration und Internationalität, beides Ideale, mit denen Ernestine Rose sich sehr identifizierte. Laut Professor Anderson sprechen einige Instanzen in Roses Leben dafür, dass sie es genoss, eine Außenseiterin und ein Sonderling zu sein.

Während Ernestine Rose vor Allem für ihr Engagement für die Frauenrechte und ihre fesselnden öffentlichen Reden bekannt ist, war es besonders ihre Arbeit in der Freidenkerbewegung, die sie von ihrer zeitgenössischen Gesellschaft unterschied. Ein Freidenker zu sein bedeutete, sich zum Atheismus zu bekennen, was als Blasphemie angesehen wurde und illegal war. Es schockierte die Gesellschaft besonders, wenn eine Frau sich öffentlich als Atheistin darstellte. Rose hielt öffentliche Reden für die Freidenkerbewegung und bildete viele internationale Freundschaften. Leider entfremdete sie sich unabsichtlich von einigen Mitstreiterinnen aus der Frauenbewegung, die kein Verständnis für ihr Engagement bei den Freidenkern aufbringen konnten.

Professor Andersons Theorie zu der Frage, warum Ernestine Rose trotz ihres großen Einflusses auf die Frauenrechtsbewegung heute fast vergessen ist, ist Folgende: Zum einen verließ Rose die USA – und damit den Fokus der amerikanischen Frauenhistoriker. Außerdem war sie eine Freidenkerin, was zu dieser Zeit als inakzeptabel galt und für ihre „Verbannung“ aus der zeitgenössischen Aufmerksamkeit sorgte.

Nach ihrem Vortrag beantwortete Professor Anderson Fragen aus dem Publikum, das eine lebhafte Debatte über die Frauenrechtsbewegung im Allgemeinen und Ernestine Roses Rolle im Besonderen anregte.

Karen Offen: "The French Connection: Building a Transatlantic Women’s Network, 1888-1893"

15. Mai 2012

Das HCA setzte am 15. Mai sein Baden-Württemberg Seminar mit einem Vortrag von Karen Offen fort, die als Historikerin am Michelle R. Clayman Institute for Gender Research der Stanford University arbeitet. Ihre Spezialgebiete sind europäische, insbesondere französische Geschichte und die Geschichte des Feminismus.

Dr. Offens Vortrag beleuchtete das Leben zweier Frauen und ihre internationalen Kampagnen für Frauenrechte: die Amerikanerinnen May Wright Sewall und Bertha Honoré Palmer. Beide waren aktiv im Internationalen Frauenbund (ICW), der ersten internationalen Frauenorganisation. Der Internationale Frauenbund hatte es sich zum Ziel gesetzt, ein internationales Forum für Frauen zu schaffen, das Frauen- aber auch Menschenrechte diskutierte. 1888 trafen sich Repräsentantinnen von mehr als 50 Frauenorganisationen aus 9 Ländern in Washington, D.C. Sowohl May Wright Sewall als auch Bertha Honoré Palmer hatten bereits enge Verbindungen zu französischen Feministinnen, da beide eine Weile in dem Land gelebt hatten. Sie nahmen sich vor, die Weltausstellung 1893 in Chicago zu nutzen, um den Kampf für die Frauenrechte voranzutreiben. Sewell und Palmer wollten unbedingt französische Frauen in dieses Unterfangen einbinden, da sie sich dieser Nation schwesterlich verbunden fühlten.

May Wright Sewall, die immer für das Frauenwahlrecht gekämpft hatte, wurde 1899 die Präsidentin des ICW. Sie war eine Visionärin, die die Idee vertrat, dass jedes Land einen nationalen Frauenbund gründen sollte, der Repräsentantinnen zu internationalen Konferenzen entsandte. Sie arbeitete Zeit ihres Lebens für internationale Zusammenarbeit von Frauen. Ein wichtiges Instrument dafür waren die Publikationen des ICW, die tausendfach auf Englisch und Französisch erschienen. Noch heute hat der ICW eine beratende Funktion bei den Vereinten Nationen, die höchste Akkreditierungsform für eine Nichtregierungsorganisation.

Neil Sheehan: "A Unique Gift to Truth and Freedom: The First Amendment to the Constitution of the United States"

10. Mai 2012

10. Mai 2012

Am 10. Mai 2012 hielt Neil Sheehan im Rahmen des Baden-Württemberg Seminars einen Vortrag über die Bedeutung des ersten Verfassungszusatzes für die amerikansichen Medien. Der Jounnalist und Autor ist zweifacher Pulitzer Preisträge. Während des Vietnamkrieges berichtete er aus dem Kriegsgebiet und zog somit das Interesse der New York Times auf sich. Dort publizierte er vertrauliches Material, das ihm zugespielt worden war. Bei diesen geheimen Unterlagen, die Sheehan 1971 als die „Pentagon Papers“ veröffentlichte, handelte es sich um Papiere, die die Rolle der USA in Südasien ab 1945 dokumentierten. Die New York Times publizierte die „Pentagon Papers“, einschließlich einiger Teile der Geheimdokumente. Als Reaktion auf den Versuch der Nixon-Administration, eine gerichtlichen Unterlassungsbefehl gegen die Veröffentlichung zu erwirken, erklärte des Oberste Gericht die Veröffentlichung für legal. Das Argument des Gerichtes bezüglich dieser Entscheidung war, dass der Inhalt der „Pentagon Papers“ von öffentlichem Interesse sei. Sheehans Veröffentlichungen, die somit unter dem Schutz des First Amendments standen, wurden mit dem Pulitzer Preis ausgezeichnet.

Das First Amendment sichert unter anderem die Meinungs- und Pressefreiheit in den USA. In seinem Vortrag betonte Neil Sheehan, dass das First Amendment die amerikanischen Reporter zu den „freiesten Journalisten im freiesten Land“ mache und daher eine wichtige Aufgabe und eine große Verantwortung mit sich bringe. Es sei die Pflicht eines Journalisten, wichtige Wahrheiten ans Licht zu bringen. Neil Sheehan berichtete auf eine bewegte und bewegende Weise von den Ereignissen, die zur Publikation der „Pentagon Papers“ geführt hatten. Er erzählte von der festen Entschlossenheit seines Redakteurs, A.M. Rosenthal, der gewillt war, für die Veröffentlichung der Dokumente seine Karriere zu riskieren. Rosenthal war der Überzeugung, das Richtige zu tun, weil er glaubte, die amerikanische Öffentlichkeit habe das Recht, informiert zu werden. Neil Sheehan zitierte seinen Redakteur mit den Worten: „ Diese Dokumente gehören dem amerikanischen Volk. Sie haben dafür mit dem Blut ihrer Söhne bezahlt.“

Neil Sheehan äußerte sich kritisch über die Entwicklung der amerikanischen Medienlandschaft unter George W. Bush. Er beschuldigte die Medien, ihre Pflicht gegenüber der Bevölkerung vernachlässigt zu haben. Sheehan betonte, die Aufgabe eines Journalisten sei nicht, der Regierung bei ihrer Selbstdarstellung zu unterstützen, sondern die Öffentlichkeit zu informieren. Er rief die heutigen Journalisten dazu auf, sich dieser Pflicht wieder bewusst zu werden. „Nehmen Sie nichts als gegeben hin! Sie müssen fragen, fragen, fragen! Graben Sie tiefer!“

In der lebhaften Diskussion, die Neil Sheehan im Anschluss an seinen Vortrag mit seinem beeindruckten Publikum führte, hob er seine Überzeugung hervor, dass das Veröffentlichen von geheimen Informationen der Öffentlichkeit diene – vorausgesetzt dass die Quellen geschützt würden und dass die Publikation des Materials keine Menschenleben gefährde. Im Hinblick auf diese Bedingungen kritisierte Neil Sheehan Wiki Leaks als „schrecklich verantwortungslos“, da in diesem Fall die Quellen veröffentlicht worden waren. Viele Gäste setzten diese Diskussion bei einem Empfang im Garten des HCA fort.

William Chafe: "The Politics of the Personal"

3. Mai 2012

3. Mai 2012

Am 3. Mai wurde die Vortragsreihe “Baden-Württemberg Seminar” mit einem Beitrag von Professor William Chafe, dem Alice Mary Baldwin Professor für Geschichte an der Duke University, fortgeführt. Professor Chafe ist ein angesehener Forscher im Bereich der Geschlechtergeschichte. Er ist der ehemalige Präsident der Organization of American Historians, Empfänger zahlreicher Forschungsstipendien sowie Gründer und ehemaliger Direktor des Duke UNC Center for Research on Women. Professor Chafe hat zwölf Bücher veröffentlicht; sein neuestes Werk mit dem Titel Bill and Hillary, the Politics of the Personal wird im September erhältlich sein.

In seinem Vortrag am HCA fragte Professor Chafe danach, ob die Persönlichkeit politischer Führungspersonen einen Einfluss auf ihre Politik habe. Professor Chafe stellte drei Fallbeispiele vor: John F. Kennedy, Richard Nixon und Bill und Hillary Clinton. Anhand des Werdegangs dieser Politiker kam er zu einer eindeutigen Schlussfolgerung: Ja, die persönlichen Umstände und der Charakter einer Führungsperson spielen tatsächlich eine große Rolle für die Politik.

Im Fall von John F. Kennedy argumentierte Professor Chafe, Kennedys persönliche Erfahrungen im US Militär im Zweiten Weltkrieg hätten ihn als Person geprägt, aber auch einen Einfluss auf Kennedys Handhabung der Kubakrise gehabt. Laut Professor Chafe sorgten Kennedys eigene Abneigung gegen unnötiges Blutvergießen, aber auch sein Misstrauen dem US Militär gegenüber, das er nach seinem Dienst hegte, dafür, dass der Präsident dem militärischen Rat, Kuba anzugreifen nicht folgte. Daher hatten Kennedys persönliche Erfahrungen und die daraus resultierenden Überzeugungen einen einen geradezu dramatischen Einfluss auf den Ausgang der Kubakrise. Professor Chafe stellte als Nächstes Richard Nixon vor und betonte, dass Nixons misstrauische Natur und sein starker Ehrgeiz, kombiniert mit einer persönlichen Unsicherheit, seine Präsidentschaft geprägt hätten und von großer Bedeutung für seine Politik gewesen seien.

Doch das überzeugendste Beispiel für seine These waren Bill und Hillary Clinton. Zunächst zeichnete Professor Chafe die Karrieren der Eheleute Clinton nach sowie die Geschichte ihrer Liebe und Ehe. Professor Chafe verdeutlichte seinem interessierten Publikum, wie sehr sich das Privatleben und die Politik der Clintons überschnitten. Er beschrieb mehrere Instanzen, in denen Hillary die politische Karriere ihres Mannes rettete – und ihre eigene auf diese Art aufbaute – indem sie ihm trotz seiner zahlreichen mutmaßlichen Affären öffentlich beistand und so die Stärke ihrer Ehe demonstrierte. Hillary Clinton war in der Politik ihres Mannes eine gleichgestellte Partnerin und hielt während seiner Präsidentschaft immer äußerst wichtige Positionen inne. Professor Chafe stellte die Behauptung auf, dass die persönliche Chemie zwischen Hillary und Bill Clinton jede einzelne Entscheidung, die im Weißen Haus während Clintons Amtszeit getroffen wurde, stark geprägt habe. Also, schloss der Vortragende, sei das Persönliche in der Tat politisch.

Nach dem Vortrag beantwortete Professor Chafe ausführlich die zahlreichen Fragen seines faszinierten Publikums.

Philip Kitcher: "Rethinking Social Values: The Enduring Significance of John Dewey"

19. April 2012

Das HCA setzte sein Baden-Württemberg Seminar am 19. April mit einem Vortrag von Philip Kitcher fort. Professor Kitcher ist John Dewey Professor an der Columbia University und auf die Philosophie der Naturwissenschaften, Bioethik und Pragmatismus spezialisiert. Sein Vortrag drehte sich um die beiden amerikanischen Philosophen und Psychologen John Dewey und William James, deren Ideen für den Pragmatismus als bahnbrechend gelten. Professor Kitcher definierte Pragmatismus als das Verlangen, die Welt zu erforschen und so viel Informationen wie möglich zu sammeln, um in der Zeit, die uns bleibt, das gesellschaftliche Ganze ein Stück zu vervollkommnen. Dazu müssen alle Wissenschaften zusammenarbeiten; gleichzeitig muss eine möglichst sinnvolle Arbeitsteilung erfolgen.

Professor Kitcher wies darauf hin, dass William James eher an der Bedeutsamkeit philosophischer Fragen interessiert war, weniger an ihrer Bedeutung. Für John Dewey dagegen war es wichtig, die Verbindung von philosophischen und gesellschaftlichen Fragen herzustellen. Philosophie sollte die Wirklichkeit beeinflussen und gesellschaftliche Diskussionen beflügeln. Sie sollte Vorschläge unterbreiten, die dem Gemeinwohl dienen und zur Lösung aktueller Probleme beitragen.

Als Beispiel führte Professor Kitcher die Debatte über den Klimawandel an: So gelingt es demokratischen Systemen nur unvollständig, naturwissenschaftliche Erkenntnisse in die Debatte einzubetten. Politik und Gesellschaft machen sie sich nicht zu Nutzen. Außerdem würden wirtschaftliche Interessen die Fragestellungen bestimmen. Professor Kitcher wies darauf hin, dass der politische Prozess die Naturwissenschaften nicht nur mehr oder weniger ignoriere, sondern dass diese auch unter Druck sind, weil ökonomische Interessen nicht zuletzt das Bildungssystem beeinflussen.

In der anschließenden Diskussion betonte er, dass Philosophie ihre Bedeutung in der amerikanischen Gesellschaft verloren habe. Es gebe jedoch eine neue kleine Bewegung, die Deweys Kernthemen wieder diskutiere; dies würde jedoch bei Weitem nicht ausreichen.

Lisa McGirr: "Evangelicals and U.S. Politics in the Twentieth-Century"

17. April 2012

Am 17. April 2012 eröffnete das Sommersemester des Baden-Württemberg Seminars des HCA mit einem Vortrag von Lisa McGirr zum Thema „Evangelicals and U.S. Politics in the Twentieth-Century“. Lisa McGirr ist Professorin für Geschichte an der Harvard University mit Schwerpunkt auf der amerikanischen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Die Autorin des mit dem New England Historical Book Award ausgezeichneten Werkes Suburban Warriors: The Origins of the New American Right stellte ihrem großen und interessierten Publikum ein historisches Thema vor, das gerade in Bezug auf die anstehenden Präsidentschaftswahlen in den USA brandaktuell ist: Die Verflechtung zwischen Evangelikalen und der amerikanischen Politik. Professor McGirr machte deutlich, dass es sich bei den Evangelikalen in den Vereinigten Staaten um eine sehr heterogene Gruppe von Protestanten handelt, die die Bibel wörtlich nehmen.

Die Historikerin erklärte, dass es die heute existierende Verbindung zwischen dieser religiösen Gruppe und der US-Politik so vor dem 20. Jahrhundert nicht gegeben habe und sieht ihre Ursprünge in der Prohibition der zwanziger Jahre. Diese ging auf das starke politische Engagement der evangelikalen Abstinenzbewegung zurück, die als Graswurzelbewegung versuchte, ihr Ziel der Errettung des Seelenheils durch Abstinenz mit politischen Mitteln durchzusetzen. Die Umsetzung des 18. Verfassungszusatzes resultierte allerdings vielerorts in Gewalt und Rechtlosigkeit, was dazu führte, dass moderate Protestanten sich von der Prohibition distanzierten. Seitdem haben Evangelikale als „moralische Instanz“ Einfluss auf die amerikanische Politik. Heute manifestiert sich das evangelikale Moralverständnis besonders in der Partei der Republikaner. Obwohl laut Professor McGirr Phänomene wie die Tea Party Bewegung nicht allein durch den Einfluss der Evangelikalen erklärt werden können, wären sie ohne eine breite Basis an fundamentalistischen Christen nicht möglich.

Professor McGirr rief am Ende ihres Vortrags dazu auf, sich der Rolle der Religion und Weltanschauung in der Politik bewusster zu werden. Im Anschluss an ihren Vortrag beteiligte sich das Publikum rege an einer Debatte über die Implikationen der Verbindung zwischen Evangelikalen und der US-Politik.

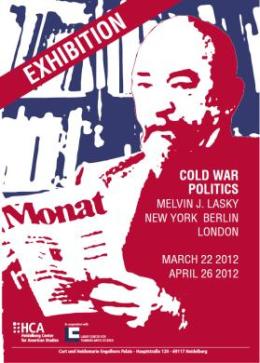

Ausstellung: "Cold War Politics: Melvin J. Lasky – New York, Berlin, London"

22. März bis 26. April 2012

Zum zweiten Mal dienten der Eingangsflur und das Atrium des HCA als Ausstellungsraum. Vom 22. März bis zum 26. April beleuchtete eine Ausstellung das Leben von Melvin Lasky, einer herausragenden Persönlichkeit des kulturellen Kalten Krieges. Weinige amerikanische Journalisten waren in Westeuropa so präsent wie er, so belesen, so gut vernetzt. Und wenige waren so umstritten. Geboren 1920 in New York und aufgewachsen in der Bronx als Sohn jüdischer Einwanderer aus Polen, wandelte Lasky sich von einem begeisterten Trotzkisten zum leidenschaftlichen Antikommunisten und „Kulturkrieger“. In seiner Biografie spiegeln sich die großen ideologischen Auseinandersetzungen des 20. Jahrhunderts. Die Ausstellung, kuratiert von Maren Roth und Charlotte Lerg, beide vom Lasky Center for Transatlantic Studies der Universität München, zeichnete Laskys Leben nach, das er selbst als eine „Fabel dreier Großstädte“ bezeichnete: New York – Berlin – London.

Der erste Teil dokumentierte Laskys frühe Jahre in New York, sein Studium am City College, der University of Michigan und der Columbia Universität und seine Arbeit für den New Leader in New York, wo er von 1942 bis 43 als Redakteur arbeitete. Nach seinem Kriegseinsatz als Historiker in der 7. Armee blieb Lasky in Berlin, wo er für den Militärgouverneur der amerikanischen Besatzungszone, Lucius D. Clay, arbeitete. Schon bald konnte Lasky mithilfe von Mitteln aus dem Marshallplan die deutschsprachige Zeitschrift Der Monat gründen, die zu einer der einflussreichsten Publikationen der jungen Bundesrepublik wurde. Ihr Zielpublikum waren progressive aber antikommunistische Intellektuelle. Zu den Autoren des Monats zählten unter anderem George Orwell, Hannah Arendt, Thomas Mann, Heinrich Böll, Max Frisch, T. S. Eliot, Saul Bellow und Richard Löwenthal.

Die Ausstellung am HCA zeichnete detailliert die extensiven Netzwerke nach, die Lasky aufbaute und unterhielt. Sie speisten sich zum einen aus seiner Tätigkeit als Herausgeber des Monats, zum anderen aus seiner Funktion als Gründer des Kongresses für kulturelle Freiheit (CCF), der 1950 in Berlin gegründet wurde und teilweise von der CIA finanziert war. Ab 1953 gab Lasky außerdem die Zeitschrift Encounter heraus, in vieler Hinsicht das britische Pendant zum Monat. In den späten Fünfzigern zog er nach London. Nach Ende des Kalten Krieges zog Lasky endgültig nach Berlin zurück, wo er bis zu seinem Tod als hellsichtiger Intellektueller und vielbeschäftigter Netzwerker lebte. Die zahlreichen Besucher dieser Ausstellung über die Politik des Kalten Krieges verließen sie zweifellos mit neuen Einsichten über seine kulturellen Dimensionen.

Graduiertenkolleg

Graduiertenkolleg